— Bandera de España Fuente: modificación propia a partir de origen externo

- • Constitución Española de 1978

- • Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas

- • Real Decreto 2335/1980, de 10 de octubre, por el que se regula el uso de la Bandera de España y otras banderas y enseñas a bordo de los buques nacionales

- • Real Decreto 441/1981, de 27 de febrero, por el que se especifican técnicamente los colores de la Bandera de España

- • Parcialmente, en lo que no se oponga a las anteriores disposiciones, Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos.

----------- - • Ley 33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España

- • Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, por el que se hace público el modelo oficial del Escudo de España

- • Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, por el que se especifican técnicamente los colores del Escudo de España

Conforme a lo indicado por la Constitución Española de 1978, la bandera de España consta de 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la central (la amarilla) de doble anchura que cada una de las exteriores (las rojas). Históricamente, la franja central porta el escudo de España.

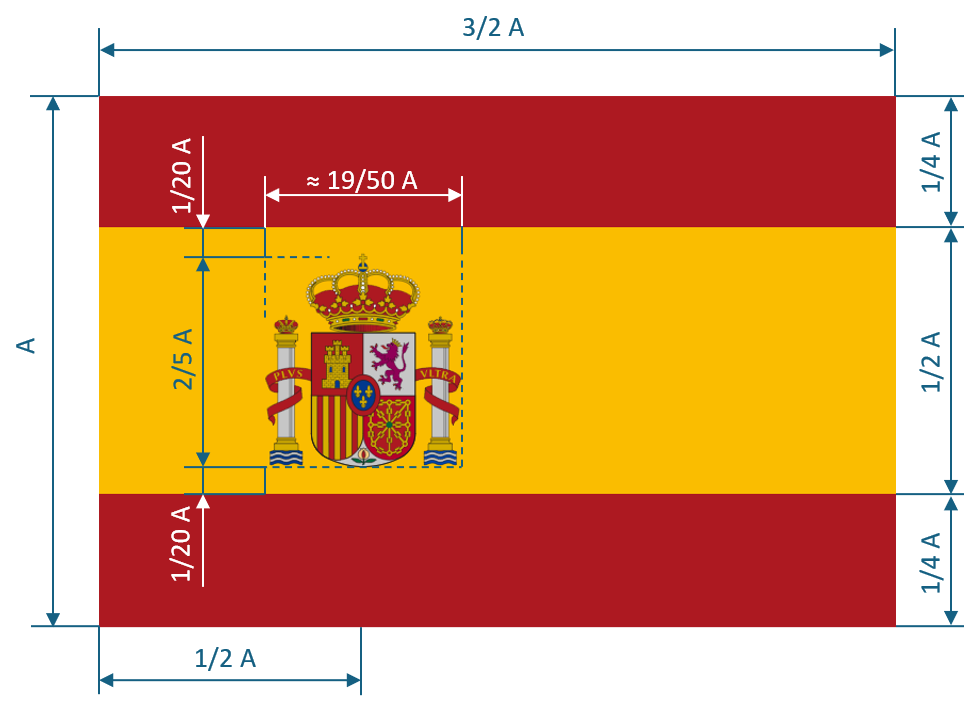

La sucinta referencia de la Constitución a la bandera de España es desarrollada por la Ley 39/1981, de 28 de octubre. En cuanto a la forma y geometría de la bandera, dicha Ley no incluye ninguna especificación; es el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, el que, además de disponer el modelo oficial del escudo de España, desarrolla parcialmente aquélla, en tanto que concreta varios aspectos que deja sin definir. Así, la norma establece cuál es la «proporción normal» de la bandera y la asocia a una relación longitud-ancho de 3:2, lo que indirectamente equivale a establecer que la forma estándar de la bandera es rectangular. En determinados casos (variantes de la bandera reguladas para casos específicos), puede adoptar forma distinta (comúnmente, cuadrada).

La mencionada Ley 39/1981 introduce la posibilidad de incorporar el escudo de España en la franja amarilla, aunque sin precisar cómo. Además, prescribe la inclusión del emblema para determinada casuística recogida en la norma, sin que la impida ni prohíba en otros supuestos distintos.

Por su parte, el antedicho Real Decreto 2964/1981 concreta en su articulado cómo debe incorporarse el escudo a la franja central de la bandera: cuando ésta presente una forma rectangular, el eje del escudo se colocará a una distancia, con respecto al mástil, driza o vaina, equivalente a 1/3 de la longitud de la bandera o, lo que es lo mismo, a 1/2 de su ancho; en el resto de casos (banderas cuadradas o con otra geometría no rectangular), el escudo se colocará de manera centrada.

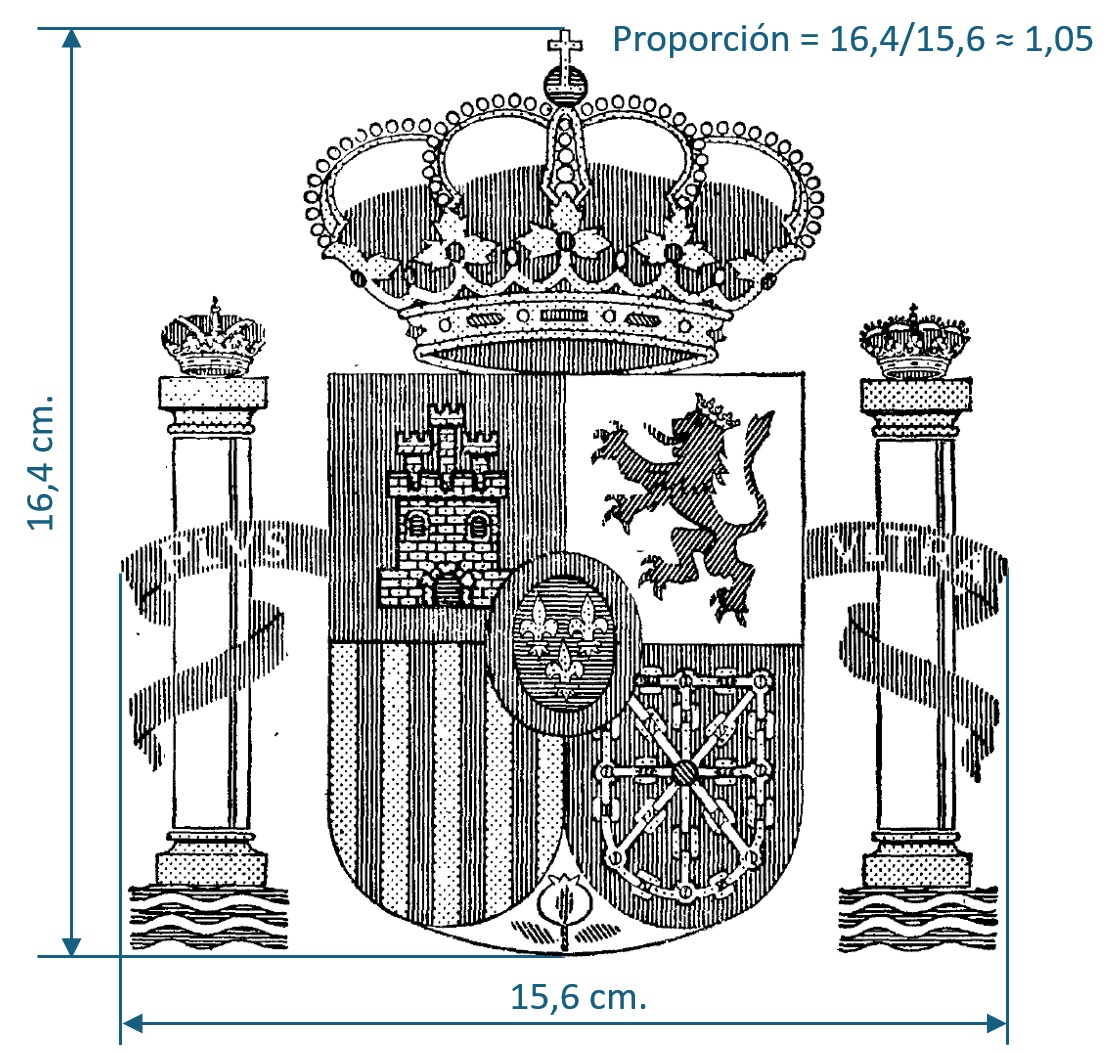

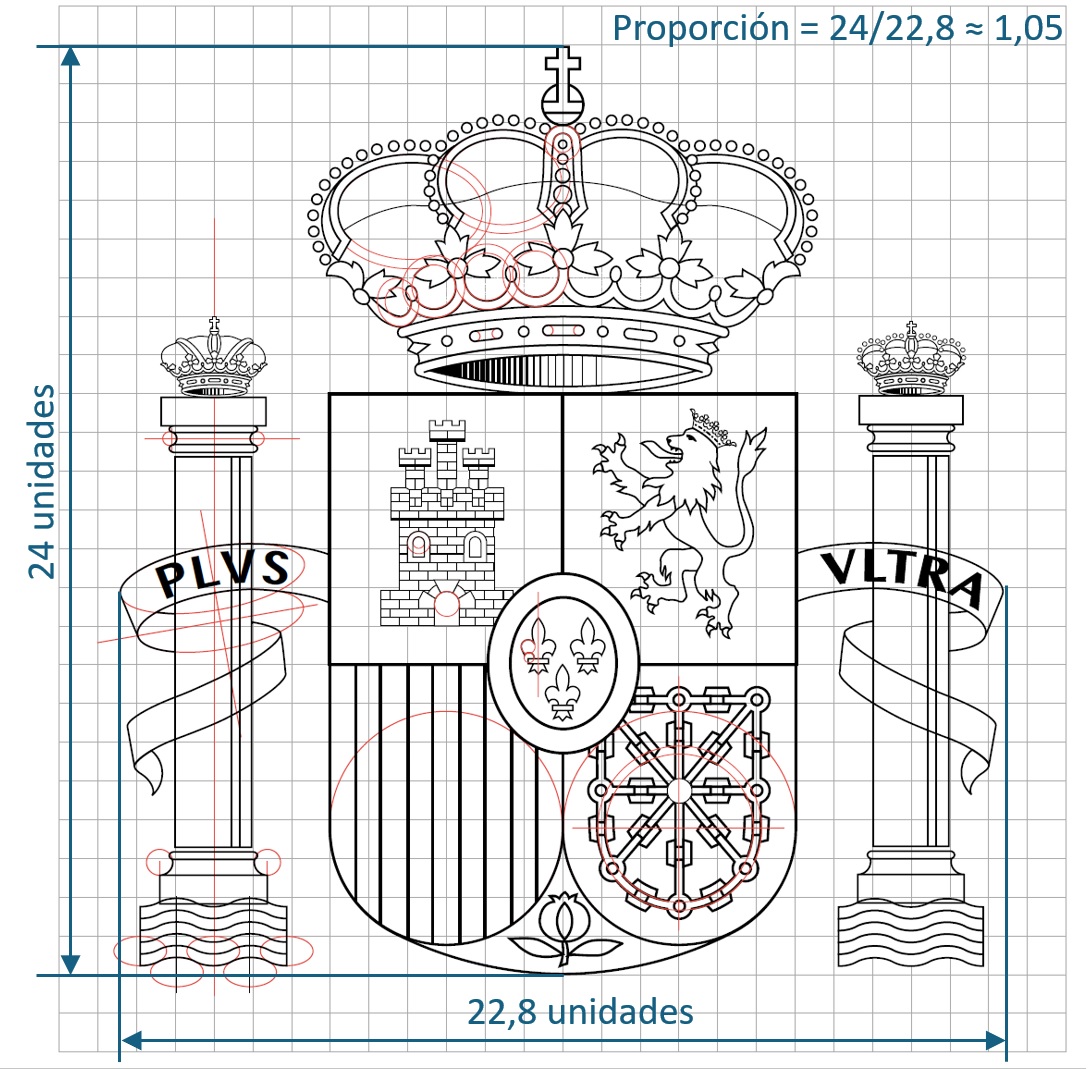

En cuanto a las dimensiones del escudo en la bandera, el Real Decreto en cuestión establece que su altura será de 2/5 (es decir, de un 40%) del ancho de la enseña, si bien deja sin definir el valor correspondiente a la anchura. No obstante, en el artículo primero de la norma aparece insertado el modelo oficial del escudo, del que se puede inferir una proporción altura-anchura de aproximadamente 1,05. Esta proporción coincide con la que se deduce a partir de una parilla o cuadrícula para la construcción gráfica del escudo incluida en el Manual de Imagen Institucional (del que se dará mayor detalle en párrafos posteriores). Por tanto, partiendo de este dato y operando adecuamente, puede establecerse que la anchura del escudo será de aproximadamente 19/50 del ancho de la enseña.

Tradicionalmente, la bandera de España ha incorporado el escudo en su franja central, entre otros motivos, porque así fue concebida en su nacimiento como bandera naval (de hecho, dicha franja se ensanchó en el diseño inicial, precisamente, para dar prominencia al escudo y reforzar su simbolismo). Además, con el tiempo, la percepción del escudo trascendió el mero cometido de ornamento de estado convirtiéndose, como símbolo representativo de la unión de territorios que dieron lugar a España, en parte consustancial de la identidad común y, por tanto, de la bandera que la simboliza.

No obstante, la bandera también ha sido (es) usada sin emblema, a veces como una suerte de bandera simplificada, por resultar más económica y sencilla su elaboración o su representación, o bien, en períodos pasados, porque así hubiese estado regulado expresamente en algún ámbito concreto (véase lo relatado más arriba acerca de la marina mercante). Esta variante de la bandera es denominada en ocasiones como bandera civil, por contraposición a la variante con escudo, a veces llamada bandera estatal o institucional. Tales conceptos (al margen de que puedan ser usados de manera informal o coloquial) no existen legalmente, puesto que ni la Constitución ni ninguna otra disposición legal los contemplan o definen formalmente, a diferencia de lo que ocurre en otros estados; verbigracia, Finlandia, cuya ley vigente sobre la materia define expresamente la Kansallislippu y la Valtiolippu, o Perú, que explícitamente define mediante ley su bandera nacional, sin escudo, distinguiéndola de la bandera de guerra, con escudo. Por tanto, estrictamente, en el corpus legal español sólo existe la bandera de España, cuya definición, como ya se ha recalcado, viene dada tanto por la Constitución, como por el subsiguiente desarrollo normativo en la materia.

Abundando en el origen de esta aparente dicotomía en cuanto al uso del escudo en la bandera, cabe señalar que, según ciertos autores, en la Constitución de 1978 hubo una «voluntad deliberada de no hacer referencia a otros símbolos nacionales como el himno, el escudo o las divisas, después de una dictadura caracterizada por la exaltación constante y abusiva de aquellos». Josu de Miguel Bárcena - Símbolos, neutralidad e integración constitucional. Es decir, según estos postulados, los constituyentes se habrían limitado a incluir una descripción básica de la bandera para así evitar divisiones o comprometer la consecución de consensos en la elaboración del texto final de la carta magna, eludiendo la incorporación a la enseña de un escudo, cuya última versión oficial, si bien fue aprobada por el gobierno de Adolfo Suárez ya en la etapa de transición a la democracia, aún evocaba al régimen franquista, dadas las mínimas diferencias con respecto al escudo usado durante dicho período.

Una vez hubo entrado en vigor la Constitución, la normalización o asentamiento del régimen democrático no fue inmediato ni estuvo exento de complicaciones; tampoco en lo relativo a los símbolos nacionales, puesto que, como apuntan determinados autores, «durante varios años, el nuevo sistema político se vio forzado a convivir con una situación de provisionalidad, en la que no se sabía muy bien si los símbolos oficiales eran exactamente o no los heredados del franquismo» Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas - Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea. Esta ambigüedad se hizo especialmente patente en la utilización del escudo en la bandera: en esos primeros compases, no quedaba claro si la bandera constitucional carecía del mismo, o bien si debía usarse la última versión oficial, ya referida en el párrafo anterior, máxime cuando su exhibición pública podría ser señalada como muestra de vinculación con el régimen franquista o inclinación hacia la extrema derecha.

Todo ese entramado burocrático-legislativo en ciernes, con su lento avance en el despliegue de la nueva simbología constitucional, así como el especialmente tenso contexto político-social de la época, propició que, durante los primeros años de vigencia de la democracia, se extendiera en cierta medida, tanto institucionalmente, como entre la población civil, el uso de la bandera sin escudo. Como ya se ha señalado con anterioridad, no fue hasta casi finales de 1981 cuando se estableció una nueva versión del escudo de España (la actual), como claro simbolismo de ruptura con el pasado dictatorial, y se desarrolló legalmente el artículo 4 de la Constitución, completando así la definición de la bandera mediante la adición a ésta de aquél, con las características mencionadas. A partir de ahí, la variante completa de la enseña (esto es, portando el escudo en su franja central) fue consolidándose progresivamente hasta convertirse, de facto, en la representación formal habitual de la bandera de España, reconocida tanto nacional, como internacionalmente.

Los colores de las franjas de la bandera de España están especificados técnicamente en el Real Decreto 441/1981, de 27 de febrero. La siguiente tabla muestra los colores definidos en la norma para los sistemas CIELAB y CIE-1931. La tabla incluye una columna adicional con la equivalencia a valores sRGB (no incluidos en el citado Real Decreto), obtenidos a partir de los correspondientes a CIE-1931 bajo iluminante C:

| Color | Denominación color | CIELAB | CIE-1931 | sRGB | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tono H* | Croma C* | Claridad L* | Y | x | y | |||

| Rojo | Rojo bandera | 35 º | 70 | 37 | 9,5 | 0,614 | 0,320 | (173, 25, 33) |

| Amarillo | Amarillo gualda bandera | 85 º | 95 | 80 | 56,7 | 0,486 | 0,469 | (250, 189, 0) |

- Conversión de las coordenadas de cromaticidad (Yxy) originales a valores triestímulo (XYZ).

- Adaptación de valores obtenidos en 1. a iluminante D65, mediante la transformación de Bradford.

- Conversión de los valores obtenidos en 2. a sRGB lineal.

- Corrección gamma de los valores lineales obtenidos en 3.

En cuanto a los colores del escudo, en la siguiente tabla se muestran los valores extractados del Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, así como la equivalencia a valores sRGB (no incluidos en el citado Real Decreto) a partir de los correspondientes a CIE-1931 bajo iluminante C:

| Color | Denominación color | CIELAB | CIE-1931 | sRGB | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tono H* | Croma C* | Claridad L* | Y | x | y | |||

| Sinople | Verde bandera | 165.0 | 41.0 | 31.0 | 6.7 | 0.223 | 0.438 | (0, 104, 56) |

| Azur | Azul bandera | 270.0 | 35.0 | 26.0 | 4.7 | 0.168 | 0.171 | (0, 56, 142) |

| Oro | Oro bandera | 90.0 | 37.0 | 70.0 | 40.7 | 0.395 | 0.403 | (212, 175, 0) |

| Plata | Plata bandera | 255.0 | 3.0 | 78.0 | 53.2 | 0.303 | 0.311 | (198, 198, 198) |

| Sable | Negro bandera | – | 0.0 | 10.0 | 1.1 | 0.310 | 0.316 | (26, 26, 26) |

| Gules | Rojo bandera | 35.0 | 70.0 | 37.0 | 9.5 | 0.614 | 0.320 | (173, 25, 33) |

| Púrpura | Púrpura bandera | 0.0 | 52.0 | 50.0 | 18.42 | 0.426 | 0.263 | (143, 0, 87) |

Por otro lado, en 1999 se aprobó una norma para la homogeneización de la imagen institucional de la Administración General del Estado (o AGE), a través del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, que se plasmó en un Manual de Imagen Institucional con directrices de diseño para material impreso, papelería, archivadores, folletos, publicaciones, revistas, cartelería, señalización, placas, tarjetas, banderolas, etc., etc. Esta imagen institucional pivota en torno al escudo de España, por lo que el manual procede a sistematizar su construcción gráfica. Para la forma y representación de tal elemento, el manual se basa en la descripción heráldica del escudo hecha en la Ley 33/1981 y, principalmente, en el modelo oficial incluido en el Real Decreto 2964/1981. Sin embargo, el manual omite el Real Decreto 2267/1982 y procede a definir, al margen de los oficiales, unos colores que denomina como colores institucionales, en los sistemas Pantone, cuatricromía (CMYK) y RGB.

Algunos años más tarde, cuando ya existe una generalización del uso de internet, es publicada una Guía de comunicación digital para la Administración General del Estado, dividida en dos fascículos, como marco de recomendaciones y buenas prácticas de cara al diseño de páginas web, portales y sedes electrónicas cuya titularidad corresponda a dicha administración. El segundo de tales fascículos aborda las cuestiones gráficas orientadas a dotar o transmitir la oficialidad de los espacios web que se diseñen, por lo que encontramos referencias al uso del escudo de España, cuyos colores se especifican de manera coincidente con los del manual de la AGE, así como a la bandera de España y a la de la Unión Europea. En el caso de la bandera de España (concretamente, de sus franjas), la guía obvia los colores oficiales especificados en el Real Decreto 441/1981 y define unos colores propios, en los sistemas RGB y cuatricromía (CMYK).

Para las franjas de la bandera, la guía define sus colores de la siguiente manera:

| Color | RGB | Cuatricromía (CMYK) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| R | G | B | Cián | Magenta | Amarillo | Negro | |

| Rojo | 173 | 21 | 25 | 0% | 88% | 86% | 32% |

| Amarillo | 250 | 189 | 0 | 0% | 24% | 100% | 2% |

En cuanto al escudo, tanto el manual como la guía definen sus colores de la siguiente manera:

| Color | Pantone | RGB | Cuatricromía (CMYK) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Código | R | G | B | Cián | Magenta | Amarillo | Negro | |

| Negro | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% |

| Rojo | 186 | 181 | 0 | 39 | 0% | 100% | 80% | 0% |

| Plata | 877 | 178 | 178 | 178 | 0% | 0% | 0% | 30% |

| Oro | 872 | 159 | 126 | 0 | 20% | 30% | 100% | 0% |

| Verde | 3415 | 0 | 111 | 70 | 100% | 10% | 70% | 0% |

| Azul | 2935 | 0 | 68 | 173 | 100% | 50% | 0% | 0% |

| Púrpura | 218 | 216 | 90 | 174 | 0% | 70% | 0% | 0% |

| Granada | 1345 | 246 | 203 | 126 | 0% | 10% | 40% | 0% |

Seguidamente se muestra la comparativa de los colores oficiales con los del manual y guía de la AGE:

| Elemento | Color | sRGB según Reales Decretos | sRGB según manual y/o guía | Diferencia ΔE (*) |

|---|---|---|---|---|

| Franjas bandera | Rojo bandera | (173, 25, 33) | (173, 21, 25) | 2,3 |

| Amarillo bandera | (250, 189, 0) | (250, 189, 0) | 0 | |

| Escudo bandera | Sinople | (0, 104, 56) | (0, 111, 70) | 5,1 |

| Azur | (0, 56, 142) | (0, 68, 173) | 9,4 | |

| Oro | (212, 175, 0) | (159, 126, 0) | 13,9 | |

| Plata | (198, 198, 198) | (178, 178, 178) | 7,9 | |

| Sable | (26, 26, 26) | (0, 0, 0) | 10,8 | |

| Gules | (173, 25, 33) | (181, 0, 39) | 8,7 | |

| Púrpura | (143, 0, 87) | (216, 90, 174) | 39,5 | |

| Granada | No definido | (246, 203, 126) | N/A |

| ΔE < 1,0 | Diferencia imperceptible para el ojo humano |

| 1,0 ≤ ΔE < 2,0 | Diferencia mínimamente perceptible, sólo por expertos |

| 2,0 ≤ ΔE < 3,5 | Diferencia pequeña |

| 3,5 ≤ ΔE < 5,0 | Diferencia mediana, claramente perceptible |

| 5 ≤ ΔE < 10,0 | Diferencia grande, colores claramente diferentes |

| ΔE ≥ 10,0 | Diferencia muy evidente o notoria |

Además de en la representación digital, en el mundo material también existen notorias divergencias en la coloración de la bandera; particularmente, en la franja central, cuyo color, en un porcentaje significativo de casos, difiere notablemente del oficial, observándose toda una paleta de posibles amarillos. Lo mismo ocurre con el león del escudo, cuyo tonalidad (rojo, morado, rosa) no parece atinar con la de la norma.

— Ejemplo 1 disparidad colores bandera España Fuente

— Ejemplo 2 disparidad colores bandera España Fuente

— Ejemplo 3 disparidad colores bandera España Fuente

Generalmente, atendiendo a la práctica imperante, la bandera se confecciona en poliéster 100% indesmallable, satinado y de gramaje de al menos 110 gr/m2, con doble dobladillo y doble costura perimetral, así como una vaina o cinta de refuerzo de 5 cm. de ancho en el lado del mástil, con dos ojales o argollas metálicas para su sujeción. Su escudo es añadido mediante estampación con penetración al 100% (traspaso total del color y visibilidad por ambas caras) con tintes termofijados de máxima solidez.

En determinadas ocasiones, especialmente en interiores o en eventos que requieran una mayor ceremoniosidad, la bandera se confecciona en tejido de raso (de seda o nailon), o en tafetán de seda, en ambos casos a doble cara, con un gramaje que puede oscilar entre 160 y 350 gr/m2; y escudo bordado con hilos de seda, así como de oro y plata, con efecto de relieve o tridimensional.

○ Reverso de la bandera

Aunque la legislación vigente no recoge una definición explícita del reverso de la bandera, sí que menciona, a través del previamente citado Real Decreto 2964/1981, que el escudo «figurará en ambas caras», lo que, indirectamente, confirma que existe un reverso como tal de la bandera. No obstante, deja indefinido cómo ha de aparecer el escudo, es decir, si debe representarse de manera natural (sin efecto espejo) o si debe figurar invertido. En este último supuesto, la representación del reverso de la bandera sería la resultante de girarla 180º con respecto a un eje de giro vertical, obteniendo una imagen especular del anverso. Sin embargo, la ortodoxia heráldica apunta a que un escudo siempre debe presentarse en su forma correcta, respetando así la naturaleza intrínseca del emblema, independientemente del lado o punto de vista desde el que sea observado. Esto, unido a una interpretación literal de la norma anteriormente mencionada (que dice «el escudo de España (...) figurará en ambas caras», sin introducir ningún otro matiz), lleva a concluir que la representación del reverso de la bandera debe mantener el escudo sin invertir.

Existe una tercera postura que aboga por representar el reverso de la bandera de manera invertida pero haciendo legible el lema del escudo sin variar la ubicación física de las palabras con respecto al anverso, es decir, en lugar de PLUS ULTRA, quedaría ULTRA PLUS. Esta solución, aunque pueda tener cierta base heráldica, desvirtúa el significado del lema, por lo que sería tanto como alterar arbitrariamente un color o un símbolo concretos del escudo.

○ Bandera vertical

Hay que partir en primer lugar de que, en el ámbito de la vexilología, suele considerarse como punto o área de honor de una bandera aquél en que se sitúa la parte, color o emblema con mayor simbolismo. Este punto o área debe quedar siempre, en cualquier disposición que adopte la enseña, en la parte superior (o superior izquierda, según el caso) desde la perspectiva del observador. Por ejemplo, en la bandera de Estados Unidos, el punto de honor es el cantón, por lo que, según su normativa sectorial, al mostrar la bandera verticalmente (de forma estática), dicho cantón debe quedar en la parte superior izquierda, es decir, no se trataría de simplemente rotar 90º la bandera desde una posición horizontal, sino que ésta debe, además, voltearse para que el cantón quede en la posición obligada. Con respecto a España, la legislación no define expresamente cuál es la configuración a adoptar para un formato vertical de la bandera ni cuál es su punto o área de honor, si bien se puede asumir tácitamente, por analogía con los criterios vexilológicos generales antes mencionados, que es el escudo. Por tanto, la disposición vertical de la bandera de España puede adoptar dos soluciones: una, sería el resultado de una simple rotación de 90º en el sentido de las agujas del reloj, con lo que el escudo quedaría en la parte superior; otra, más correcta y ortodoxa, consistiría en repetir la misma operación de rotación descrita, a excepción del escudo, que mantendría su orientación correcta desde el punto de vista del observador (es decir, el escudo no rota), respetando así, como ya se refirió en el bloque anterior, su naturaleza intrínseca. Esta última solución tiene como contrapartida la necesidad de confeccionar o suministrar expresamente banderas con este formato, mientras que la anterior puede adoptarse con una bandera estándar.

Según el Album des pavillons nationaux et marques distinctives, para el caso de la bandera de España corresponde un uso

| Particulares | Gubernamental no militar | Gubernamental militar | |

|---|---|---|---|

| Uso terrestre | |||

| Uso marítimo |

Cada celda, como intersección de una determinada fila y columna, corresponderá a una situación concreta de uso de la bandera (por ejemplo, uso terrestre por particulares). Las celdas se completarían con un símbolo ⬤ o cuando una cierta combinación sea válida o permitida para una bandera determinada. Normalmente, para simplificar la representación, dado que la utilización de la tabla está normalizada y extendida, se omiten los textos descriptivos y se representan únicamente las celdas interiores, resultando una especie de cuadrícula o parilla tal que así que se completa según la casuística concreta.

Al manejar o usar la bandera de España, se aplican una serie de reglas convencionalmente aceptadas en el ámbito vexilológico y protocolario, también conocidas como etiqueta o buenas prácticas de banderas; a saber:

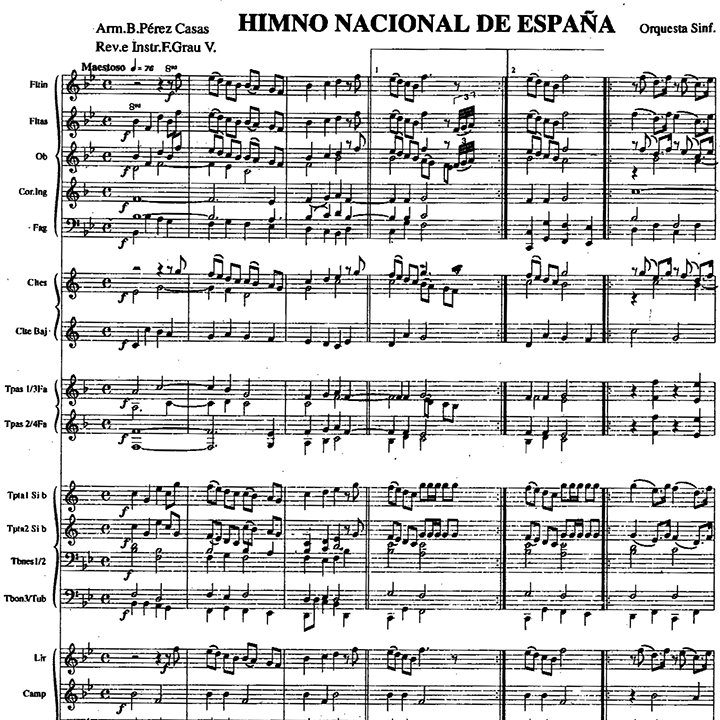

- El izado y arriado de la bandera debe hacerse de manera acompasada al himno nacional, si éste se está interpretando, o, en todo caso, de manera ceremoniosa.

- La bandera debe izarse al amanecer y arriarse al atardecer, salvo que la ubicación esté adecuadamente iluminada durante la noche.

- La bandera debe ondear siempre en lo alto del mástil, con la driza o cuerda firmemente sujeta para que pueda hacerlo de manera libre y sin restricciones.

- La bandera debe estar bien sujeta, evitando que se caiga o desplome.

- Cuando la bandera esté situada en exteriores, deberá retirarse en caso de vientos fuertes superiores a 60 km/h o, si está instalada en mástil, ser bajada y asegurada al mismo.

- La bandera nunca debe tocar el suelo.

- Si la bandera está visiblemente deteriorada, debe ser sustituida por una nueva.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/1981, cuando ondee con otras banderas, la de España siempre debe ocupar un lugar destacado, visible y de máximo honor, no pudiendo las otras poseer un tamaño superior al de la rojigualda. En caso de que se trate de un número impar de banderas, la de España debe situarse en la posición central; en caso de número par, de las dos posiciones del centro, la bandera de España se situará a la izquierda del observador.

— Colocación de bandera de España con número impar de banderas Fuente

— Colocación de bandera de España con número par de banderas Fuente

Cuando existan banderas de empresas, entidades privadas, etc. (por ejemplo, en un hotel) deben mantenerse apartadas de las institucionales (es decir, no deben formar parte de tal agrupación de banderas).

Cuando se dé la presencia de banderas internacionales, todas han de poseer el mismo tamaño y se colocarán, generalmente, por orden alfabético según el idioma del país, entidad u organización anfitriona, pudiendo ocupar un lugar prevalente la bandera de dicho país, entidad u organización anfitriona. En ocasiones (como ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea), las banderas se disponen en orden alfabético utilizando el nombre del país en su propio idioma oficial.

En encuentros bilaterales, la bandera del anfitrión se coloca a la derecha del estrado o lugar de reunión (a la izquierda, desde la perspectiva del público) y la del invitado, a la izquierda (derecha, desde la perspectiva del público). Esta regla se aplica tanto a los mástiles de pie como a banderas de sobremesa.

Las banderas en eventos oficiales, institucionales o de similar naturaleza deben encontrarse en perfecto estado (limpias, sin arrugas ni desgarros). Las que porten emblema o escudo (como la de España), al considerarse éste punto o área de honor, deben presentarse de forma que lo muestren de manera clara y prominente. Una ocultación o una incorrecta orientación del mismo se considera como una falta de respeto y/o un grave error protocolario.

— Incorrecta colocación de bandera de España (escudo parcialmente oculto) Fuente

— Incorrecta colocación de bandera de España (colocada boca abajo) Fuente

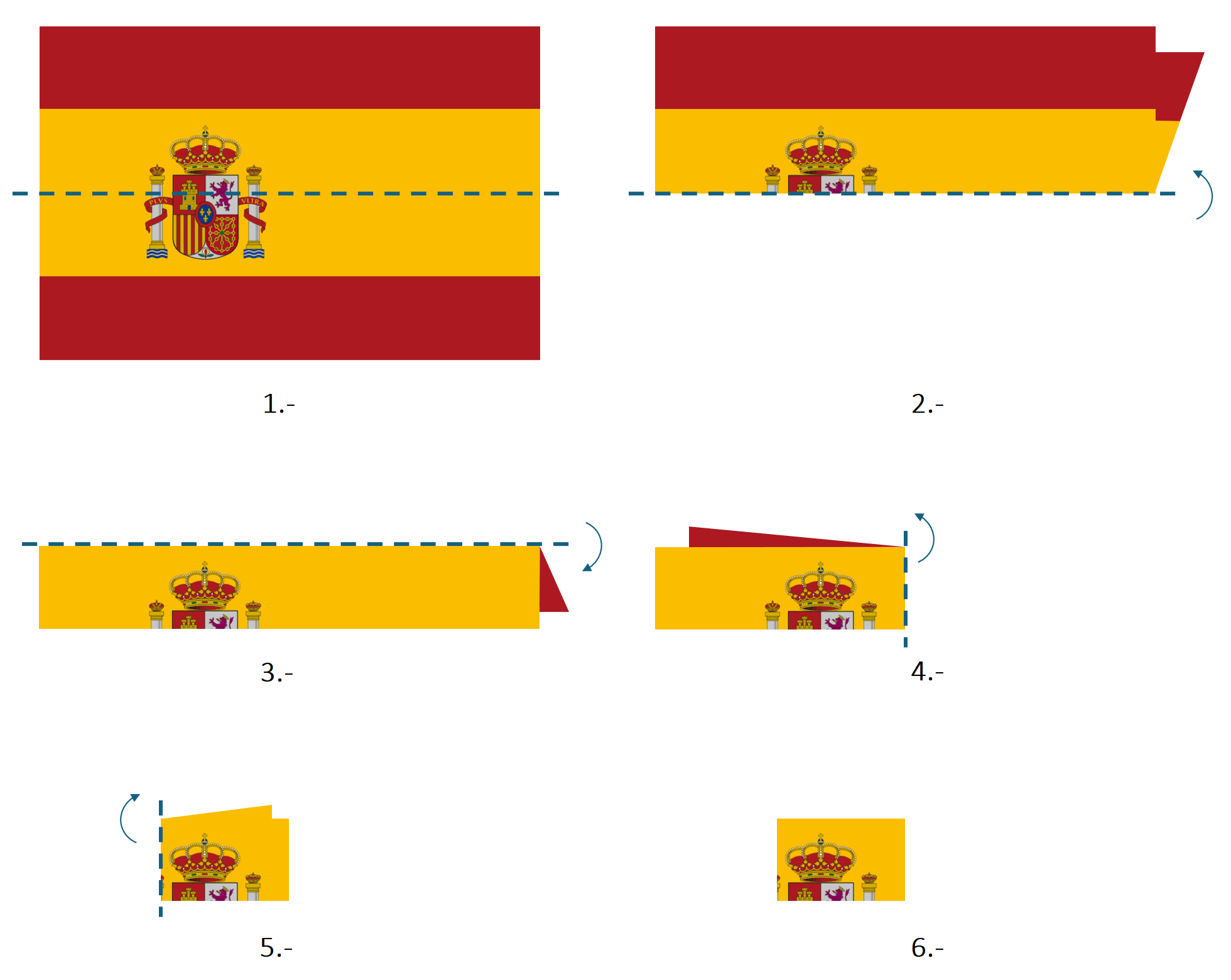

En lo que concierne al plegado de la bandera, aunque existen distintos procedimientos en función del caso concreto que se dé (arriado, honras fúnebres, etc.), suele llevarse a cabo de manera que la bandera quede presentada con el escudo visible.

Con la instauración de la dinastía borbónica en España a tavés de Felipe V, el símbolo regio pasa a estar compuesto por las armas reales sobre paño blanco. El blanco era el color dinástico de los Borbones, de ahí que, en los diversos territorios sobre los que dicha familia reinaba (Francia, Parma, Sicilia y Nápoles, además de España), se usara un paño de dicho color. Este hecho dificultaba la distinción de las respectivas banderas nacionales de los buques, por lo que, en algún momento (probablemente, tras alguna equivocación fatídica) comenzó a barajarse un cambio de la bandera de los buques de guerra de España. Apunta a ello el hecho de que, durante el reinado de Fernando VI, en el artículo I del Título III del Tratado Tercero, de las Ordenanzas de su magestad para el govierno militar, político y económico de su Armada Naval, de 1748, se establecía que «Por ahora, usarán todos los navíos de la Armada la bandera ordinaria nacional blanca con el escudo de mis armas, hasta que yo tenga a bien disponer otra cosa. Y, entre tanto, no arbolarán otra sino en las ocasiones en que es permitido según estilo de mar.»

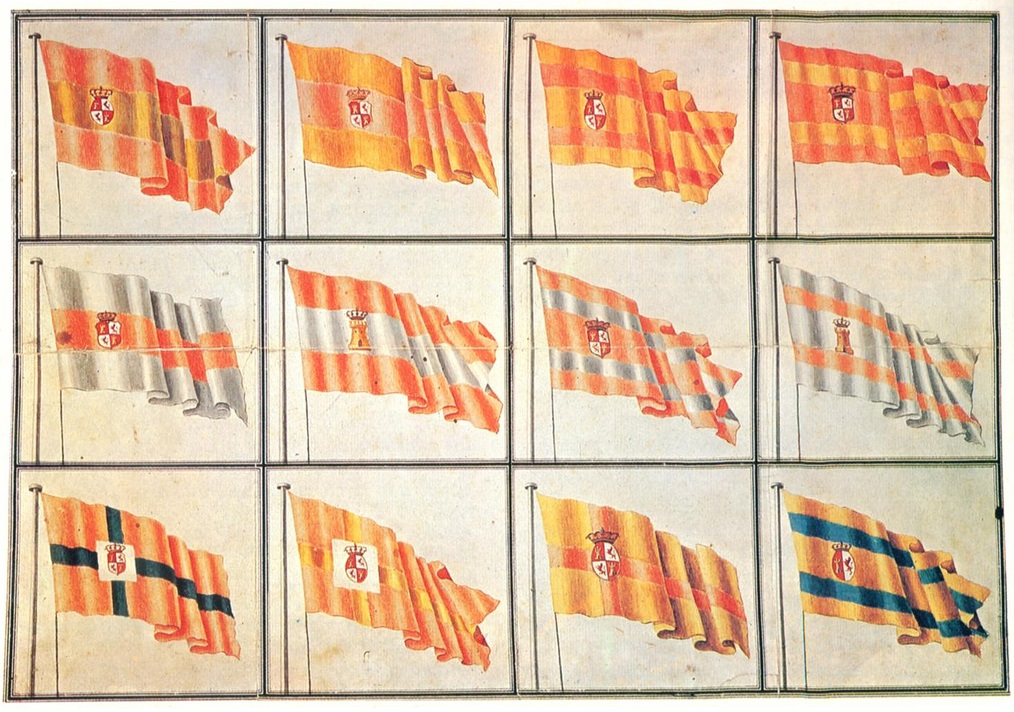

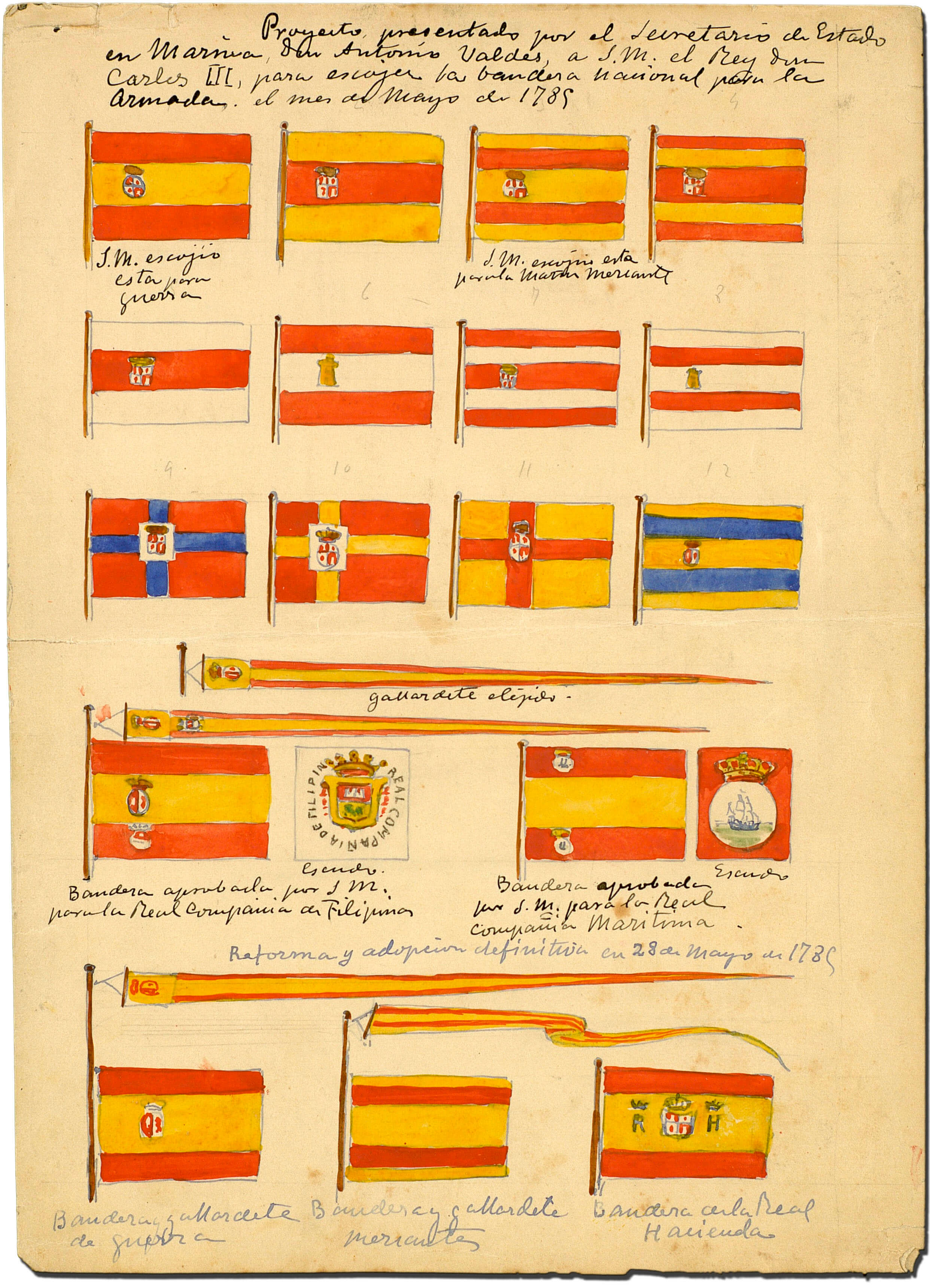

Ya durante el reinado de Carlos III, el monarca encargó a Antonio Valdés y Fernández Bazán, por entonces secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, el diseño de una nueva bandera para la Armada, de fácil identificación, esto es, que no se confundiera con el velamen, que se distinguiera de los colores del cielo y de la mar, que se apreciara con meteorología desfavorable y que no se confundiera con las de otras naciones.

El gabinete de Valdés elaboró un proyecto con doce propuestas diferentes. En la lámina en que se plasmaron, las banderas se agrupaban en tres filas de cuatro banderas cada una, presentando distintas combinaciones de colores y formatos de escudo. En la primera fila, las propuestas presentan franjas horizontales (formato común en la época para banderas navales) y usaban como colores el rojo y el amarillo, con un escudo cuartelado. En la segunda fila, las banderas eran idénticas a las de la primera, pero sustituyendo rojo por blanco y amarillo por rojo, e introduciendo en un par de modelos un escudo reducido a únicamente un castillo. En la tercera, predominaban versiones crucíferas de las banderas, se introduce el color azul en algunas y, una en particular, presenta el escudo partido.

— Lámina con las propuestas del proyecto de reforma de la bandera Fuente

— Reproducción posterior de las propuestas de Valdés Fuente

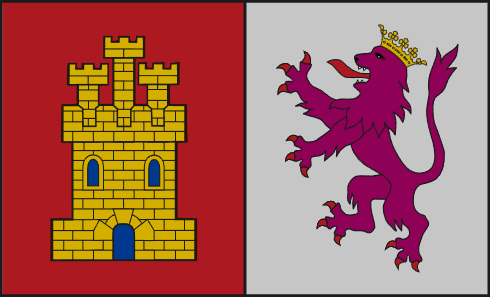

De entre las propuestas elaboradas, el monarca seleccionó la primera, esto es, la que presentaba tres franjas horizontales de color, respectivamente, rojo, amarillo y rojo, si bien dispuso modificar la franja central, que pasó a tener doble anchura que la superior e inferior, con el objeto de que el escudo pudiera tener un mayor tamaño. Con este mismo fin, el escudo, inicialmente cuartelado, se reemplazó por el partido de la duodécima propuesta, que presentaba únicamente los cuarteles de Castilla y León, en círculo u óvalo. Asimismo, el escudo se situó desplazado hacia el mástil o driza (no centrado horizontalmente en la franja central) para facilitar su identificación y visibilidad cuando la bandera no ondease totalmente.

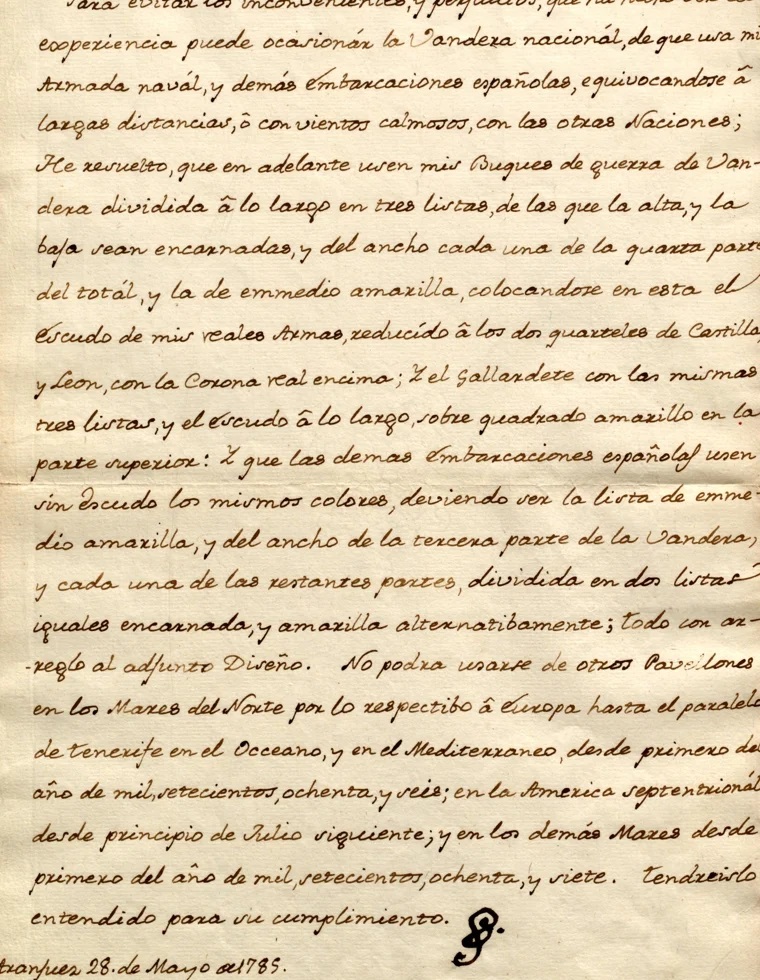

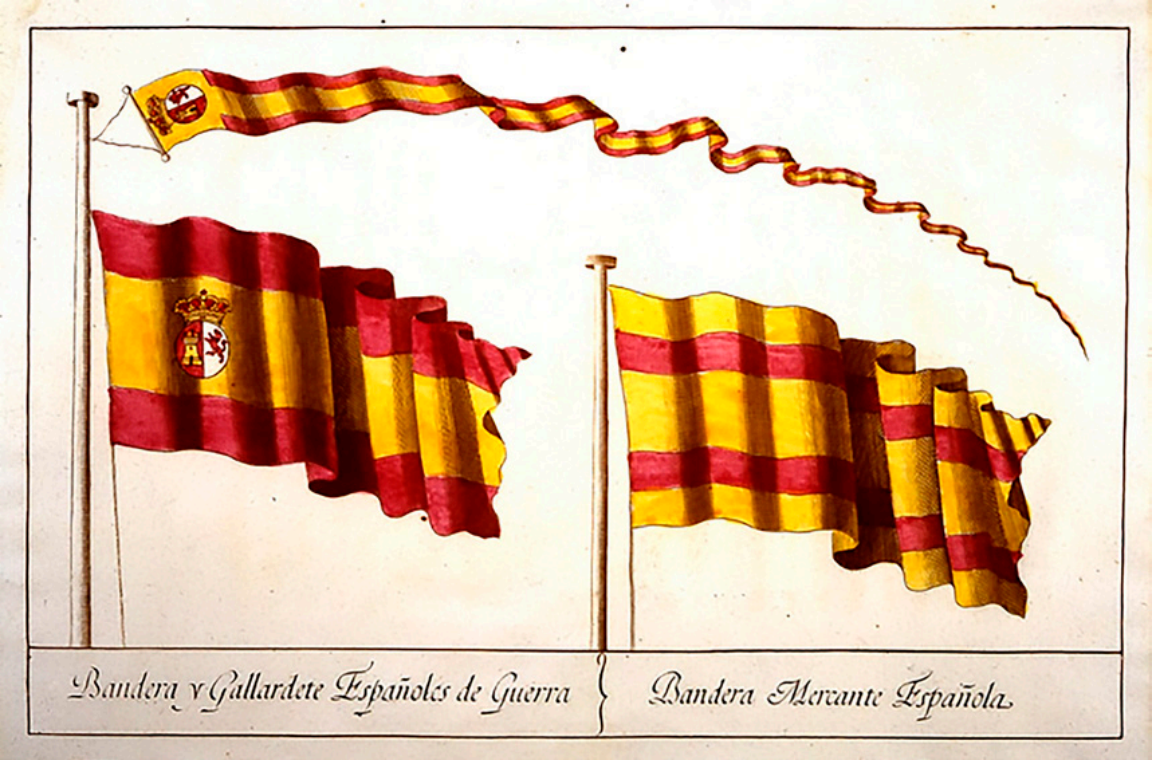

Finalmente, mediante el Real Decreto de 28 de mayo de 1785, Carlos III dispuso una nueva bandera de guerra: «Para evitar los inconvenientes, y perjuicios, que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar la Bandera nacional, de que usa mi Armada naval, y demas Embarcaciones Españolas, equivocándose á largas distancias, ó con vientos calmosos con las de otras Naciones; he resuelto, que en adelante usen mis Buques de guerra de Bandera dividida á lo largo en tres listas, de las que la alta, y la baxa sean encarnadas, y del ancho cada una de la quarta parte del total, y la de en medio amarilla, colocándose en esta el Escudo de mis Reales Armas reducido á los dos quarteles de Castilla, y Leon con la Corona Real encima; y el Gallardete con las mismas tres listas, y el Escudo á lo largo, sobre quadrado amarillo en la parte superior: Y de las demas Embarcaciones usen, sin Escudo, los mismos colores, debiendo ser la lista de en medio amarilla, y del ancho de la tercera parte de la Bandera, y cada una de las restantes partes dividida en dos listas iguales encarnada, y amarilla alternativamente, todo con arreglo al adjunto diseño. No podrá usarse de otros pavellones en los Mares del Norte por lo respectivo á Europa hasta el paralelo de Tenerife en el Océano, y en el Mediterraneo desde primero del año de mil setecientos ochenta y seis: en la América Septentrional desde principio de Julio siguiente; y en los demas Mares desde primero del año de mil setecientos ochenta y siete. Tendréislo entendido para su cumplimiento. Señalado de mano de S.M. en Aranjuez á veinte y ocho de Mayo de mil setecientos ochenta y cinco. A D. Antonio Valdés.»

— Bandera y gallardete de guerra de España, así como bandera mercante (1785) Fuente: Archivo Histórico de la Armada

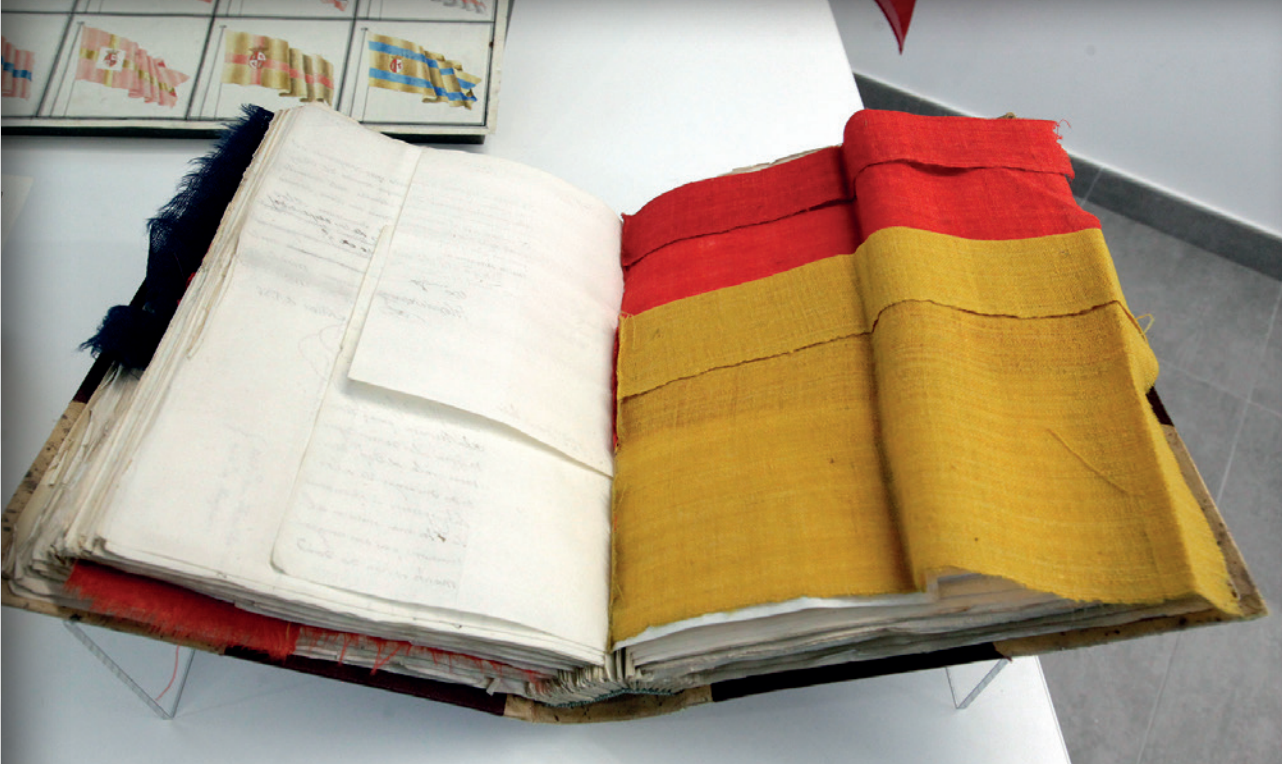

— Expediente de la bandera, con muestras de lanilla para su confección Fuente

De la lectura de las Ordenanzas de Fernando VI, de 1748, y del Real Decreto de Carlos III, de 1785, se desprende que, ya desde entonces (y se deduce que con carácter previo), existía un concepto de lo nacional, en tanto que las banderas de que hace uso la Armada son referidas con tal apelativo («bandera nacional»), si bien cabrá matizar que el concepto nacional habrá de ser entendido, en cuanto a sus connotaciones político-jurídicas, desde el prisma de la época en cuestión, sin que resulte miméticamente equiparable al que pueda existir en la actualidad. En cualquier caso, es claro que la bandera rojigualda, además de un origen funcional (evitar confusiones y equívocos en la mar), naval (es usada por la Armada) y militar (es la bandera de guerra), se creó, si no con la consideración estricta, sí con el marchamo de bandera nacional, en virtud del concepto, ya asentado, de extraterritorialidad del que gozaban los buques de la Armada.

Al margen de la adopción de la nueva bandera por la necesidad de evitar inconvenientes y perjuicios en la mar, como argüía el Real Decreto, ciertos autores sostienen que esta acción, además, pretendería alcanzar un segundo objetivo no plasmado expresamente en la norma, que sería el de marcar distancia con respecto a otros reinos borbónicos, al desechar de la bandera nacional el color blanco dinástico; particularmente, con Francia, con la que se venían produciendo desavenencias y desencuentros, perjudicando, en no pocas ocasiones, los intereses de España: «a España le interesaba alejarse de esa relación abusiva y comprometedora de la que no obtuvo apenas beneficio. Uno de los medios para alcanzar este objetivo era el de diferenciar, sin duda posible, los buques de guerra y comerciales de ambos reinos; un distanciamiento que debía llevarse a cabo con prudencia y cautela. Bastaba con un subterfugio para camuflar el motivo real del cambio de bandera para que, a partir de su entrada en vigor, la nueva bandera naval, de guerra y mercante, mostrase una patente diferencia con las de la vecina Francia de una forma políticamente correcta.» José Luis Ruiz de la Hermosa, Jesús Dolado Esteban, Eduardo Robles Esteban - La bandera que nació en la mar

En relación con el diseño de la bandera, hay autores que consideran que la configuración de la misma, basada en franjas de colores rojo y amarillo, con el escudo, obedece a una fusión de la simbología de los reinos que conformaron originariamente España, resultando así un símbolo nacional común: «Nace así el pabellón naval como símbolo de la unión originaria en una combinación de colores y escudo en la que los primeros son aragoneses, el segundo castellano y el todo español.» Hugo O'Donell - Extracto de ABC de la obra Símbolos de España. De hecho, ya existían otros precedentes que materializaban «la idea de reunir en una sola bandera los símbolos -piezas o colores- de los reinos formadores de la entidad nacional superior» Hugo O'Donell - Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España, como ocurrió en 1707 con la Union Flag (o Union Jack) de Gran Bretaña a raíz de la unión de las coronas de Escocia e Inglaterra. Otros autores, empero, consideran que en la conpceción de la nueva bandera naval no existiría tal intención, sino que obedecería a la influencia de los colores más abundantes (gules y oro) en la heráldica de los reinos históricos españoles.

Algo más tarde, en 1793, a través de las Ordenanzas Generales de la Armada Naval, Carlos IV dispuso que, además de en los buques, la bandera nacional ondeara igualmente en las plazas marítimas, en sus castillos u otros cualesquiera de las costas, así como en arsenales, astilleros y cuarteles de la Armada. Este hecho comenzó a potenciar y a generalizar la asociación de la bandera con el territorio, sobrepasando la concepción originaria de la misma como bandera de guerra, es decir, «en las costas y en las fronteras terrestres se izaba una misma bandera rojo-amarillo-rojo que decía ya de modo general e interpretado adecuadamente por todos, españoles y extranjeros: “aquí empieza el territorio de España”». Antonio Manzano Lahoz - El triple camino de la bandera nacional

Tras la invasión napoleónica y la subsiguiente Guerra de la Independencia, surge en la población un sentimiento patriótico o de identidad nacional que se vale de la bandera rojigualda como símbolo de resistencia y de diferenciación frente al invasor. Más tarde, cuando las Cortes de Cádiz promulgan la Constitución de 1812, por la que la soberanía pasa a residir en la nación, la bandera rojigualda, como símbolo representativo ya predominante, lo es, de facto, de esa nueva nación liberal.

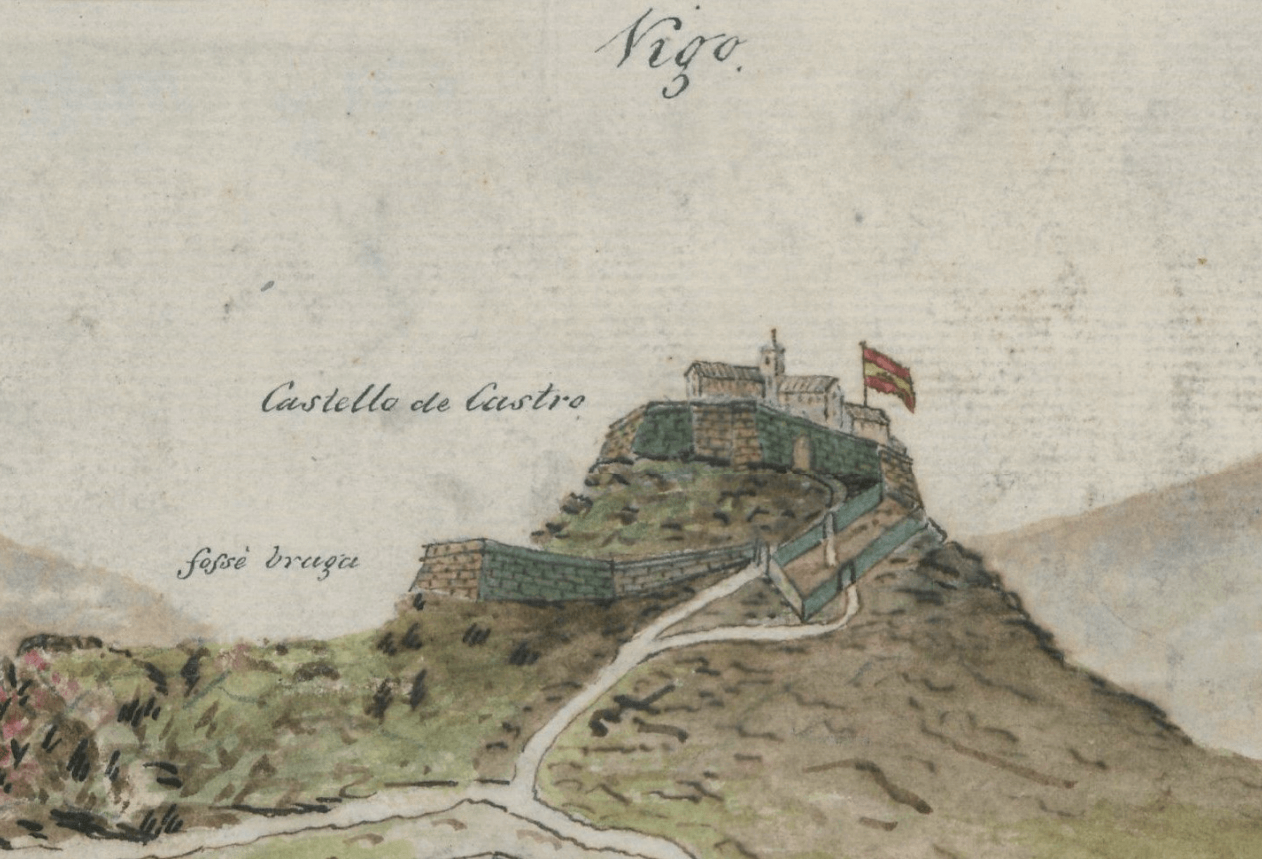

— Castillo de N.ª Sra. del Castro, en Vigo, unas 2 semanas después de reconquistada la plaza frente a las tropas napoleónicas (1810) Fuente

— Cortes Constitucionales de Cádiz (1812) Fuente

Ya en 1843, mediante Decreto del 13 de octubre publicado en la Gazeta de Madrid, el Ministerio de la Guerra del Gobierno Provisional de Joaquín María López ordena la unificación de todas las banderas y estandartes de las fuerzas armadas, habida cuenta de las diferencias entre la bandera de guerra (esto es, la usada por la Armada) y las particulares de los cuerpos del Ejército. Este decreto, conocido como decreto de unificación, y la fecha de su publicación, han sido tomados o citados erróneamente en innumerables ocasiones y medios como el momento en que la rojigualda fue declarada oficialmente como bandera nacional de España, cuando, de la simple lectura del decreto, se constata que no existe tal aseveración, sin con ello demeritar el hecho reseñable de que la bandera (con determinadas excepciones) pasara a ser oficialmente la misma dentro de todo el estamento militar.

— Modelo de las nuevas bandera, estandarte y escarapela para el Ejército de Tierra, según Decreto del 13 de octubre de 1843 y modificación parcial posterior mediante Real Decreto de 28 de diciembre Fuente

Con la llegada de la I República, la bandera continuó siendo la misma, con la salvedad de la eliminación de la corona real en el escudo.

Tras la restauración borbónica, en enero de 1908, un Real decreto dispuso que en los días de Fiesta nacional, en todos los edificios públicos del Estado, tanto civiles como militares, así como en Diputaciones, Ayuntamientos y Corporaciones oficiales, ondease la bandera española. Unos años más tarde, ya durante la Dictadura de Primo de Rivera, el citado en párrafos precedentes Real Decreto de 19 de julio de 1927 dispuso que la marina mercante utilizara el mismo pabellón que la de guerra pero sin escudo, suprimiendo el antiguo pabellón de cinco franjas.

Con la instauración de la II República, se estableció como enseña la bandera tricolor, cuyas bandas pasaron a tener igual ancho, de las cuales, la inferior era de color morado oscuro. En cuanto al escudo de España, adoptó la forma que figuraba en el reverso de las monedas de cinco pesetas acuñadas por el Gobierno provisional en 1869 y 1870, y pasó a ocupar la posición central en la banda amarilla.

Tras el estallido de la guerra civil, el bando sublevado adoptó la bandera rojigualda, aunque omitió referencias al escudo, por lo que habría de entenderse continuaría vigente el usado durante la II República. Algo menos de dos años después, el escudo se modificó, tomando buena parte de la simbología (cuartelado, Águila de San Juan) del de los Reyes Católicos. Posteriormente, en 1945, el escudo se rediseñó levemente.

Ya durante el período pre-democráctico, en 1977, Adolfo Suárez mantuvo la bandera, si bien efectuó un muy menor rediseño del escudo de 1945. Determinados autores califican este cambio de chapuza, propia de la estrategia de Suárez durante la transición, quien «hacía reformas sin modificar lo sustancial para no irritar al Ejército, cambiaba símbolos sin cambiarlos, un ejercicio de funambulismo político para hilvanar el tránsito hacia la democracia (...) Su temor a los nostálgicos del régimen del que él mismo procedía, hizo que no se atreviera a sustituir del todo el escudo» Luis Miguel Sánchez Tostado - El desconocido escudo de la transición y “el gatopardo”].

En un país donde lo nacional se observa con poco entusiasmo, cuando no con desdén, la bandera es, de entre los considerados como símbolos nacionales, el que probablemente mayor poso tenga entre la población. Aun así, como casi cualquier materia susceptible de generar filias y fobias, no está exenta de críticas y de opiniones polarizadas.

La exacerbación y sobreexposición de los símbolos nacionales durante los períodos dictatoriales (primorriverismo, franquismo) tuvo un efecto contrario al pretendido, generando desafección entre buena parte de la población. Esto fue especialmente notorio en territorios con marcado sentimiento identitario alternativo, lo que, con el tiempo, se acabaría traduciendo en la potenciación de símbolos e instituciones propias como medio para vehicular un nacionalismo autóctono que contrarrestase al opresor centralista, legitimando así su rol refractario o disgregador.

Es precisamente en estos territorios donde se muestra un mayor rechazo por la bandera, como atestigua la conocida como guerra de las banderas (más acentuada años atrás; algo menos en la actualidad): un conjunto de incidentes que van desde la quema de banderas, hasta el incumplimiento de la varias veces mencionada en este artículo Ley 39/1981, que obliga a que, en edificios públicos, deba estar presente la bandera de España. Del mismo modo, en ámbitos no estrictamente institucionales (sociedad civil, medios de comunicación), el uso de la bandera es mínimo, si no inexistente.

Desde un encuadre no necesariamente vinculado a ámbitos nacionalistas, existe un segmento de la población que, como consecuencia de los episodios históricos reseñados más arriba, tilda a la bandera de franquista. No es infrecuente incluso que cierto porcentaje de personas con esta percepción crea que la bandera fue creada por Franco. De manera análoga, quienes se perciben ideológicamente como republicanos o, sencillamente, antimonárquicos, repudian la bandera por considerarla monárquica; para estos, la tricolor de la II República representa la ruptura con una forma de gobierno o estado que desaprueban.

Igualmente, cabe reseñar la denominada como apropiación de la bandera por parte del espectro político que generalmente abarca a derecha y extrema derecha, esto es, el uso y abuso partidista y partidario de la enseña intentando capitalizarla, lo cual suscita reminiscencias, precisamente, de los mencionados períodos dictatoriales.

En definitiva, en no pocas ocasiones, la bandera se observa a través de distintos prismas ideológicos o subjetivos que la cargan de una cierta connotación particular, haciendo que sea percibida como ajena u hostil.

La característica proporción 1:2:1 de las franjas de la bandera de España es conocida en el ámbito vexilológico como franja española, faja española o pauta española (Spanish fess, en inglés), por ser la más reconocida de entre las que presentan esta configuración, como así ocurre para las banderas de franjas verticales con la bandera de Canadá, cuyo patrón se conoce como Canadian pale. Estos términos se aplican en ocasiones aunque no se dé estrictamente la proporción canónica. Son ejemplos de bandera con franja española las de Camboya o Líbano.

En el ámbito del personal de las Fuerzas Armadas, el juramento o promesa ante la bandera de España está concebido como requisito previo a la adquisición de la condición de militar profesional, conforme a lo establecido al respecto en la Ley 17/1999, de 18 de mayo. Se trata de un acto público y solemne en el que el personal militar manifiesta la aceptación de una fórmula, enunciada por la autoridad que preside el acto, que recoge una serie de compromisos patrióticos y constitucionales; seguidamente, besa la bandera de manera individual y desfila colectivamente bajo ella y, en ocasiones, el sable de la autoridad referida. Finalmente, se recita el decálogo del soldado, como conjunto de principios o valores que guían la conducta de un militar en servicio, o el himno característico del cuerpo o unidad.

Por su parte, la población civil, conforme a lo indicado en la Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo y modificaciones posteriores de la misma, puede adherirse igualmente a este compromiso para con los valores mencionados, previa solicitud a la Delegación, Subdelegación o Agregaduría de Defensa correspondiente. Los requisitos exigidos son poseer la nacionalidad española y la mayoría de edad.

Según la derogada Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, el distintivo de nacionalidad que muestran en su manga izquierda, cuando proceda, los uniformes de las Fuerzas Armadas, estaba definido como un rectángulo textil de 56×26 milímetros, con los colores de la bandera nacional. Desde la entrada en vigor de la Orden DEF/114/2025, de 28 de enero, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, el distintivo pasa a consistir en un rectángulo de 67×37 milímetros, con los colores de la bandera nacional y escudo incorporado.

La utilización de la bandera, u otros símbolos nacionales, que requiera autorización previa (como, por ejemplo, cuando se pretenda forme parte de marcas o distintivos), es competencia del Ministerio de Presidencia.

Al margen del término rojigualda, de cuyo origen se dio cuenta en bloques anteriores, existen otros apodos con los que se conoce a la bandera, generalmente, de carácter un tanto despectivo. En Cataluña, a veces se la denomina como estanquera dado que, hace años, los rótulos o la cartelería de estos establecimientos solían estar adornados con franjas roja, amarilla y roja. Por otro lado, en Euskadi, se la conoce como piperpoto, cuya traducción vendría a ser la de bote de pimientos, ya que, décadas atrás, una determinada marca de pimientos enlatados (también tomates, etc.) usaba colores rojigualdos en sus envases.

De manera similar a lo que ocurre en otros países en el sector de la construcción (con denominaciones como topping out en Estados Unidos, Richtfest en Alemania, etc.), al concluir la estructura de una edificación u obra en general, suele ser costumbre llevar a cabo la puesta de la bandera, es decir, colocar en la parte más alta de la obra una bandera de España (a veces, acompañada de la autonómica, o a veces, únicamente ésta), como hito simbólico indicativo de la culminación de una parte importante de la ejecución del proyecto. Suele celebrarse con algún tipo de ágape en el que participan los trabajadores. También denominado coronación, este ritual puede consistir en colocar, en lugar de la bandera, otros elementos, tales como ramas, árboles, cintas, etc.